« C’est ma mère qui m’a accompagnée jusqu’au train. J’ai éprouvé la sensation inéluctable de ne plus jamais la revoir. (…) J’ignore ce que ma mère a pensé à ce moment là. J’ai failli pleurer. Je me souviens qu’elle ne souriait pas ».

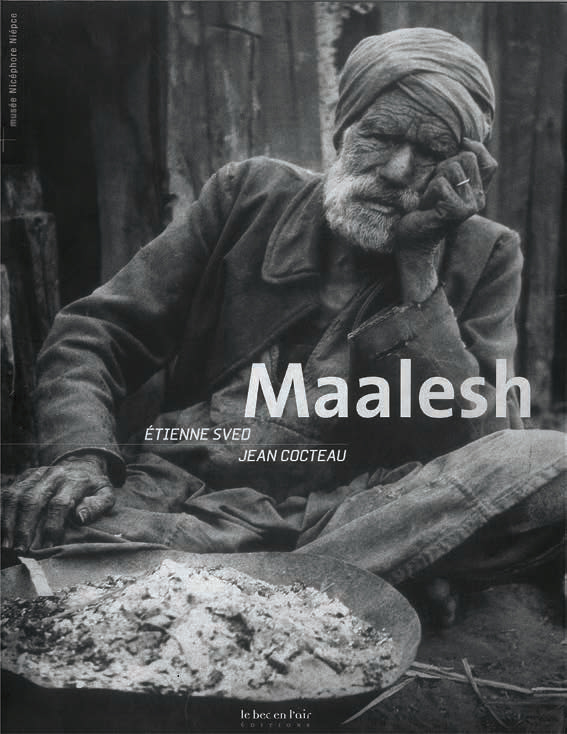

Juif hongrois de naissance, pourtant converti au protestantisme en 1938, Étienne Sved est contraint à l’exil par la guerre et quitte Budapest quelques semaines avant que le pays ne se referme sur ses candidats à l’émigration. Sved envisage Paris, comme d’autres noms connus de l’émigration hongroise, tels que Kertesz et Brassaï, mais un concours de circonstances le mène en Égypte. De ce séjour forcé naît une entreprise : la trilogie inachevée avec Étienne Drioton, alors conservateur du Musée National du Caire, Tristan Tzara et Jean Cocteau. Seuls deux ouvrages furent publiés dans la France d’après-guerre : Art égyptien (1951) avec le texte de Drioton et L’Égypte face à face (1954) avec le texte de Tzara. Il faudra attendre 2003 pour voir naître le projet collaboratif pensé par Sved et Cocteau dans les années cinquante, sous la forme d’un merveilleux livre édité par les éditions du Bec en l’air. Le texte de Cocteau, Maalesh, journal d’une tournée de théâtre, avait en revanche été publié par Gallimard en 1950. Rowayat vous en propose ici quelques extraits.

9 mars 1959

J’ai quitté l’avion à Héliopolis, ridiculement pâle et mort de fatigue. C’est ce triste spectacle que prennent les photographes qui courent de droite et de gauche et s’agenouillent sur le terrain, leur caméra contre l’oeil. Seules Gabrielle Dorziat et Yvonne de Bray, monstres sacrés des planches, descendaient l’échelle, fraîches et robustes, comme un escalier de château. Marais a eu raison de ne pas amener son chien. Je me demande s’il aurait supporté le voyage.

Élizabeth Prévost et une foule amicale nous attendaient et nous accompagnèrent à la douane. J’y trouve les cris, la bousculade, le désordre des peuples méditerranéens. Les valises se perdent, se retrouvent, voltigent. On devine que les anges puissants nous survolent. La douane, interminable en Égypte, ne dure que quelques minutes. Nous nous retrouvons dehors, au soleil, nous perdant, nous groupant, nous regardant, nous regroupant, jusqu’à ce qu’une des voitures de Mohamed Wahid-el-Din, ne nous emporte. Elle est conduite par son secrétaire Carullo.

De cette minute, la voiture de Wahid et son secrétaire seront des nôtres. Il devinera nos moindres démarches. Nous aurons beau dissimuler nos entreprises, voiture et secrétaire se trouveront toujours à notre service.

Les voitures d’Égypte sont magnifiques et puissantes. Du moins elles expriment la puissance de l’Égypte, car elle ne peut en faire usage. Sauf la route des Pyramides, l’autostrade reliant le Caire à Alexandrie bétonné par la Shell et la route du Caire à Fayoum, il n’existe pas de routes.

La première chose qui frappe, de la voiture, c’est le mélange d’un luxe et d’une misère aussi extrêmes l’un que l’autre. Mais si le luxe manque parfois d’élégance, la misère affiche la sienne. Sur le trottoir, au bord des zones construites en boue, sur les ponts, sur les charrettes-taxis où s’entassent les femmes drapées de noir, les longues chemises sales, les cache-nez enroulés autour de la tête, les pieds nus, les démarches, les hautes nuques sombres sont d’une noblesse, d’une richesse qu’aucun costume de théâtre n’égale. Ce peuple qui flâne et qui dort dans la poussière, adopte, par mimétisme, les teintes inimitables du sable, du ciel, de l’eau du Nil. Faite pour la paresse et la mort, plus longue et plus sûre que la vie, cette race que le café, le hachich et le thé noir énervent, se partage entre une activité de cour de collège et la petite mort du sommeil. Les klaxons n’arrêtent pas. Les chauffeurs klaxonnent sans motif, comme un enfant joue de la trompette. De ma chambre d’hôtel, c’est un extraordinaire vacarme de klaxons, un vacarme de toutes les couleurs. (Le vacarme de Marseille).

Nous traversâmes des quartiers qui ressemblent à Nice où de riches Égyptiens apportèrent leur style. Minarets, villas, jardinets, façades ocres et rouges, volets verdâtres, palmiers, ciel bleu, balustres, fiacres à parasols, tout simule une place Masséna de songe. (Ce vert qui n’est pas vert, ce gris qui n’est pas gris, ce rouge qui n’est pas rouge).

J’ai interrompu ces notes. La voiture de Wahid venait me prendre pour me conduire à l’Ambassade où j’avais rendez-vous avec notre Ambassadeur, Gilbert Arvengas. Nous nous sommes croisés avec la voiture de l’Ambassadeur, qui avait envoyé Yves Régnier, Secrétaire des relations culturelles, me chercher à l’hôtel. Je m’excuse et j’explique à l’Ambassadeur combien il est difficile de se soustraire à la gentillesse égyptienne. Il s’excuse à son tour d’un raout qu’il donne lundi pour la troupe. « Trois cents personnes dont chacune nous priera d’aller chez elle ».

Arvengas est un esprit rapide et libre. Il cherche des mécènes pour la cause française. L’Ambassade est pauvre et notre influence serait, de nouveau, considérable si la France comprenait ce qu’elle représente, au lieu de le mépriser et d’imiter les nations industrielles qui s’expriment sur un registre auquel nous ne pouvons pas prétendre.

En Égypte, c’est le règne des cinquante familles. Il n’y a pas de classe moyenne. Le reste flâne, fermente, se révolte assez confusément. Le roi risque sans cesse d’être la victime d’un régicide. Il n’aime que sortir et ne sort que par surprise de club en club, entouré de police. La crise anti-européenne est moins aiguë.

L’Ambassadeur estime que nous devons nous donner le plus de peine possible et faire notre tâche tout en sachant que les événements dirigent ceux qui s’imaginent en être les directeurs. Je lui cite la phrase du photographe dans les Mariés de la Tour Eiffel : « Puisque ces mystères me dépassent, feignons d’en être l’organisateur », et la phrase (à peu près) de Chateaubriand : « Bonaparte était dans une calèche emballée qu’il croyait conduire ».

Je ramène les choses à notre échelle en lui signalant le scandale du cinématographe français en Égypte. Les films français son inaudibles et le public s’en désintéresse et refuse de s’y rendre.

La bande sonore des Parents terribles est, paraît-il, une honte. À Paris, le son était impeccable. Que se passe-t-il ? « Demandez-le au Sphinx. Nous verrons dans quelle langue il répondra ».

J’irai après-demain (le 11) à Alexandrie me rendre compte sur place de ce qui se passe. Je suppose que le mal arrive pendant l’opération des sous-titrages. Pendant que j’écris (nous sommes le 10, je m’arrête et je reprends ces lignes quand j’ai quelques minutes de libres) les troupes qui rentrent de Palestine se dirigent vers une grande revue que passe le roi. La place grouille. Il fait assez froid. Ce froid n’a pas cessé depuis notre arrivée au Caire. Ce froid de mars s’appelle “froid de la vieille”. Les chars, les musiques, les fantassins défilent en désordre au milieu d’une foule qui les acclame, qui hurle et dont les individus se grimpent les uns sur les autres. Un camion de police surveille cette purée multicolore, sous nos fenêtres. Et il pleut. Il tombe quelques gouttes. Jamais il ne pleut en Égypte. Ces quelques gouttes de pluie jouent le rôle d’un orage. Les policiers du camion se couvrent avec des capotes formant bâche. Les hommes en chemise se sauvent dans tous les sens, des journaux sur la tête. Les tarbouches se couvrent de mouchoirs. La foule se disperse. La cacophonie des klaxons reprend ses droits. On devine ce que serait une révolte confuse de ce peuple sans autre opinion politique précise que celle de profiter d’une émeute.

Pour les musulmans, l’Égypte des Pharaons est l’Égypte païenne et ne compte pas. L’Égypte commence à la conquête. Au reste, l’Égypte pharaonique est celle des archéologues. Là encore on se dispute. Les uns sont ceux d’une archéologie classique. L’abbé Drioton, conservateur du Musée du Caire, en est le chef et la compétence. Les autres, en Haute-Égypte, s’attachent à la découverte de l’Égypte des initiations, de la francmaçonnerie des loges, celle de Cagliostro, de la Flûte enchantée.

Il importe de se mouvoir et de s’exprimer au Caire avec une grande prudence. On y gaffe comme on respire.

15 mars 1949

(…)

Félix Rollo me raconte : « Les chauffeurs klaxonnent parce qu’ils s’imaginent que le klaxon éteindra le feu rouge ». Je dis au chauffeur : « Pourquoi klaxonnes-tu ? ». Il me répond : « Pour éteindre le feu rouge ». Je lui explique que c’est un mécanisme et qu’il n’y peut rien. À cette minute, le vert s’allume. Il me montre et dit : « Tu vois ! ».

Toutes les drogues d’Égypte sont stimulantes, énervantes. La seule drogue qui calme, le seul opium, c’est la religion. Sur la route d’Alexandrie, la nuit, les chariots tiennent la droite et la gauche. Peu importe : « Dieu est grand ». Les accidents au Caire sont innombrables. La religion est le seul espoir d’un peuple résigné à son sort. C’est pourquoi on n’hésite jamais à construire une belle mosquée au lieu d’un bel hôpital.

Le spectacle de ce peuple fait presque comprendre ceux qui ne souhaitent pas qu’il s’instruise. Une demi-instruction l’embrouillerait et serait sans doute l’origine d’une classe jalouse des privilèges du voisin. Mais la classe instruite n’est plus celle des Pharaons ni des prêtres. Sauf un grand nombre d’esprits de premier ordre, l’intelligence ne brille pas chez ceux qui savent lire et écrire. Baisse des riches, baisse des pauvres. La classe des artisans disparaît avec celle qui excitait leur génie.

Taha Hussein est à l’index. Ses démêlés avec la censure paralysent sa plume. Il est aveugle. Il voit. Il voit plus loin qu’il n’est permis de voir en Égypte. Sa femme est française. Leur fils Claude fait ses études à Paris. J’admirais cet homme. Après ma visite, je le respecte. C’est une âme inflexible. On devine une force crainte. Cette force est sans doute plus grande que lorsqu’il était ministre. Elle augmente d’être dans l’ombre. On le consulte. On l’aime. On le déteste. On le craint. Il ne dit pas : « On m’a lu ». Il dit : « J’ai lu ». Il me parle de Britannicus et le juge, non par l’oreille, mais par les yeux.

Un soir d’opéra italien, il s’agaçait d’une chanteuse laide dont la voix était belle. « Peu m’importe sa belle voix, disait-il, elle est trop laide ».

Le dimanche, il reçoit, et, sans se tromper, présente les nouveaux venus et peut en faire, lorsqu’ils sortent, une description minutieuse.

Il est d’origine paysanne. C’est un véritable aristocrate.

Cet index et la langue arabe écrite qu’il emploie et que si peu de personnes entendent le maudissent superbement. En face de ses lunettes noires qui vous regardent, il semble que les vestiges de l’ancienne Égypte retrouvent un sens et cessent d’être des buts de promenade. Taha Hussein est l’ex-doyen de la Faculté des Lettres. Politiciens, docteurs, égyptologues viennent se rassurer dans sa maison charmante où rien ne flotte, où cesse le vague, l’absence de contour. Il est oracle et simple. Sa femme et lui sont en dispute sur un point des Parents terribles. Il me demande qui est exactement Yvonne. Je réponds : « Une mère enfant ». « Cela, dit-il, m’explique tout. Ma femme triomphe. Elle avait raison ». Et il ne cherche pas d’avantage à défendre son point de vue. Il ne me l’expose même pas. Il estime s’être trompé, l’admet en une seconde et trouve que ce serait du temps perdu.

17 mars 1949

Il faut prendre très garde ici aux paroles qu’on prononce. J’ai dit que la mort de Valéry, de Giraudoux, de Bérard avait doublé, triplé, quadruplé mon travail. Je voulais dire que les préfaces, les décors, les costumes, les signatures qu’on leur demandait, on me les demande. Grenier me rapporte que des messieurs et dames du Caire n’ont rien compris à cette phrase.

Visite au Musée d’art arabe. Le directeur et ses filles sont des amis de Gide. Il habitait chez eux lors de son séjour au Caire. Je suis frappé par le passage du style à la stylisation, d’un art humain à un art inhumain et géométrique. En fait, la beauté s’achève avec Saladin. L’âme cède la place au travail manuel, aux matières disparates, aux incrustations, à une sorte de platitude décorative.

Dans un musée, je m’assomme dès que la vie se fige. Ce qui me touche le plus ce sont les grandes portes du Palais royal, où, vers le bas, les reliefs sont effacés par le frottement du passage des ânes. J’imagine immédiatement la rue et les figures. Le décor joue.

(…)

22 mars 1949

Visite du Musée avec le docteur Drioton, figure joviale et qui communique une sorte de vie allègre aux nécropoles. Il glisse de siècle en siècle, nous épargne les oeuvres mineures, ne s’arrête qu’aux chefs-d’oeuvre. Plus je marche, plus je l’écoute, plus je tourne autour des colonnes, plus j’éprouve cette sensation d’un monde noir qui s’accroche comme le lierre, qui refuse de lâcher prise. Coûte que coûte, il faut s’affirmer, se perpétuer, s’incarner, se réincarner, hypnotiser le néant et le vaincre. Les poings fermés, les yeux grands ouverts et fixes, les Pharaons marchent dans le vide, l’endorment, le bravent. C’est pourquoi un musée ne me semble pas sacrilège. Ils ont exigé cette gloire nominale, cette gloire de tragédiens, sous des projecteurs. Ils ne se cachaient pas pour disparaître, mais pour attendre leur entrée en scène. On ne les arrache pas d’une tombe. On les sort d’une coulisse, masqués et gantés d’or.

Au reste, j’en aurai la preuve dans la chambre des momies qu’on ne montre plus au public et dont le docteur nous ouvre la porte. Elles reposent côte à côte, sous des vitres, dans une manière d’hôpital, de salle de triage pour blessés de guerre, de morgue où l’on se penche afin d’essayer d’identifier les victimes. Ces hommes prodigieux ont réussi jusqu’au bout la gageure de se transporter d’effigie en effigie, de muer, de changer de peau. La rage de survivre sculpte toutes ces petites têtes de cuir et de bronze qui montrent le poing. De la salle d’attente où cette grande famille hautaine habite ensemble, chacun s’évade et retrouve ses privilèges dans le musée où quelque forme géante lui permet de prendre ses aises, de vêtir son âme et de crier : « C’est moi ! ».

Qu’il est beau, ce Séti Ier, avec son nez mince, ses dents découvertes, toute sa petite figure de proie, toute sa petite figure morte, réduite à la seule exigence de ne pas mourir. Moi ! Moi ! Moi ! C’est le mot qui se répercute sous les voûtes. Et le riche fonctionnaire qui, sur sa stèle, imite l’attitude et le profil du roi, le crie à tue-tête.

Et même il forme écho lorsque ce ministre, avec et sans perruque, avec et sans pagne, se contemple, face à face avec lui-même. Et les quatre petites têtes en albâtre de Tut-Ank-Ammon, qui se regardent, disposées comme le reflet d’un miroir à trois faces, sur le coffre aux entrailles, se disent : « Moi, moi, moi, moi ».

(…)

Partout le mort se protège contre les forces méchantes qui risqueraient de le distraire, de l’obliger à être un vrai mort, de sombrer dans le sommeil.

Et cette Égypte, qui marque sa route plate par des bornes vivantes, ne sera que la mise au point d’une Égypte néolithique éteinte faute d’écriture, faute de tailler la pierre à un autre usage que celui des armes et dont l’ébauche n’existera qu’en maquettes d’ivoire après lesquelles l’avenir exécutera son programme. Costumes et décors, en voici maintenant le théâtre et le magasin d’accessoires auquel rien ne manque : les salles de Tut-Ank-Ammon.

De ce jeune malade, fils de l’inceste, nous pourrons imaginer le luxe. Ses sièges, ses coffres, ses bagues, ses boucles d’oreilles, ses barbes postiches, ses gants, ses lits, ses chars, ses cannes, ses crochets, ses martinets, nous apparaissent sans trace de décrépitude. Tout est neuf, étincelant, prêt à l’usage. Et ce qui rayonnait autour on se le représente rien qu’à voir le lotus d’albâtre où il a bu. Le char nous montre le cheval noir empanaché ; la boîte à maquillage, le khôl des yeux ; les sandales d’or, la démarche. Je le répète, ce jeune roi poitrinaire a réussi son coup. Plusieurs siècles s’écoulent et il se donne en spectacle.

(…)

Passée la porte du Musée, le peuple du Caire nous console un peu de vivre un âge sordide. Un dernier souffle d’élégance le drape. Sa main d’aveugle qui ne travaille plus pour aucun mécène arrange encore somptueusement les étoffes. Deux époques, celle du peuple, celle des automobiles américaines, se croisent, se bousculent sans se voir. À ce jeu, l’une et l’autre deviennent des fantômes. Tout le problème de l’Égypte est là.